https://www.kartatomsk.ru/stories/kuznecova_31

https://www.kartatomsk.ru/stories/kuznecova_31

...

Купеческие корни

Изначально моя семья жила на улице Советская. Там же неподалеку, на пересечении Советской и Карташова, раньше был деревянный дом с кирпичным цоколем. До революции он принадлежал моему прапрадеду Григорию Суранову, томскому купцу. Рядом был еще один дом Суранова, в нём он держал лавку. И заимка у них была Сураново. Если на электричке на Тайгу ехать, есть такая деревенька Сураново. В революцию 1917 года семья пропала. Произошла какая-то непонятная история. Осталась только наша прабабушка Нина Григорьевна.

В 20-х годах прабабушка попала в детский дом в Анжеро-Судженске (Кемеровская область). Выросла, стала шахтером, членом КПСС и даже участвовала в Верховном Совете СССР, была его делегатом. Умерла, так и не поделившись своими воспоминаниями. И долгие годы семья не знала эту историю о купцах. И только в 80-е, когда началась перестройка, одна из родственниц рассказала нам под большим секретом о наших купеческих корнях. Мама пыталась потом выяснять историю этого дома, и его принадлежность семье. Но в то время в архивах мы не нашли подробной информации. Теперь дом на Карташова снесен, и там стоит кирпичное многоэтажное здание.

Потомки иконописца

В моей семье по мужской линии есть еще одна история о моём прапрапрадедушке, его фамилия была Иконников. Это такая семейная легенда. Он был крепостным иконописцем, потом его барин отправил за выдающиеся художества учиться в Петербург. Там он женился на балерине Мариинского театра, по национальности грузинке. И вот, благодаря этому союзу, у нас у всех по маминой линии такие фирменные носы. И то, как они потом попали в Анжерку (Анжеро-Сужденск), непонятно.

В советское время вообще не приветствовалось изучение всех этих историй. Так моя бабушка по маме Кравницкая Анна Яновна, по происхождению полька, тоже попала в Анжеро-Судженск. Она 1916 года рождения. История такая – ее в 4-летнем возрасте подобрали на вокзале Томск-1 крестьяне из села Курлек (Томский район). Видимо, пришел эшелон с переселенцами, родители Ани умерли в пути, и девочка осталась совсем одна. Анна Яновна выросла Курлеке, выучилась, стала стоматологом. Попала в Анжеро-Судженск по распределению. Там она вышла замуж за Михаила Иконникова.

Моя мама Иконникова Галина Михайловна поступила на физмат в Томский университет. Пошла в аспирантуру. Потом мама работала ученым секретарем университета. Ее научный руководитель Кузнецов Владимир Дмитриевич позвал ее в СФТИ, где она осталась на долгие годы. Мама занималась полупроводниками на основе арсенида галлия (это соединение галлия и мышьяка). Я пошел по ее стопам, там же работал.

Тунгусская романтика

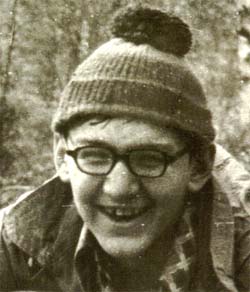

Отец Анисимов Юрий Петрович учился в Томском государственном университете. Познакомились они с мамой во время сборов на Тунгусску. В 60-е годы директор НИИ ББ Плеханов Геннадий Федорович организовывал комплексно-самодеятельные экспедиции по поиску Тунгусского метеорита. Набирал всех желающих. Эти энтузиасты собирались, вырабатывали программу поисков, тренировались, отрабатывали технологию. Там-то родители и встретились. Так что, можно сказать, романтическое свидание состоялось на Тунгусске.

Папа был студентом юридического факультета. Потом еще учился на экономическом. Серьезно увлекался социологией, публиковался. В 1971-м – мне было семь – оставил семью и уехал в Симферополь. Там продолжил заниматься социологией на Симферопольском телевизионном заводе, был начальником отдела научной организации труда. Работал даже советником у президента Крымской автономии в 1990-91 годах.

Ну а мы с мамой остались в Томске. Она продолжала ходить в тунгусские экспедиции, и, когда мне исполнилось четырнадцать, взяла с собой. Нас, как семейный подряд, отправили на остров Кобаёв. Там была оборудована специальная печь, в которой сжигали пробы торфа. Требовалось сжечь до золы, потом ее просматривали под микроскопом, искали следы метеорита. Мама – как физик-технолог – кочегарила, а я заготавливал дровишки.

Потом мама села заведовать лабазом – выдавала продукты и кашеварила. В экспедиции ее называли «Мать-кормилица», потому что она готовила еду на большую толпу буквально из «подножных кормов». А меня послали валить лес и строить избушку для лаборатории.

Так что в 8-10 классах я на полном серьезе участвовал в экспедициях. Мне даже на третий год доверяли маршрут «двоечку». Мы ходили вдвоем на три дня, брали пробы торфа. На метр глубиной вырезали послойно торф. Добирались до 1908 года. Сжигали его, искали следы. Мы нашли только мелкие оплавленные шарики, металлические и углеродистые. Но в таком объеме, в каком можно бы соотнести со взрывом, в таком количестве вещества не было. Взрыв был, а вещества - нет.

«Верю в звездолет!»

По поводу тунгусского феномена я был в полной уверенности, что это корабль космический взорвался в этом месте. Эту теорию озвучил в своем произведении писатель Казанцев. И, кстати, она не была такой уж фантастической: в 60-м Королев Сергей Павлович посылал туда группу молодых космонавтов, включая Георгия Гречко. Они тащили в тайгу акваланги и ныряли в болота в поисках следов. В исследованиях участвовало много иностранцев. Но до сих пор нет ни одной гипотезы подтвержденной. По расчетам ученых траектория полета была с севера на юг. А по показаниям очевидцев, которые собраны в ходе экспедиций по всей Сибири, в том числе, Львовой Элеонорой Львовной (это была очень большая работа - более 1000 показаний), траектория пролета была совершенно другая.

Так что для меня это до сих пор звездолет.

И я шел на Тунгусску искать его крыло!

Добирались мы туда через Красноярск, оттуда летели до Богучан на Як-40, а потом до Вановары на Ан-2. А потом еще 90 километров шли пешком. Сезон там короткий, с конца июня до середины августа. И везде болота, тайга. Песни, гитара - это все с тех времен. Играть сам научился. Еще немного ходил в клуб любителей гитары. Люблю бардовские песни: у Юрия Визбора «Ботик», «Прощайте, красотки», «Яхта - мой корабль».

Когда пришло время поступать, я выбрал геолого-географический факультет ТГУ. Тоже, наверное, из-за тунгусских вещей. Студентом был призван в армию, а когда вернулся – устроился в НИИ ПП.