Эвенкия — таежно-тундровый край в самой середине азиатской части нашей страны на Среднесибирском плоскогорье между Енисеем и Леной. Я не раз пролетал над Эвенкией, скользил на плотах по ее рекам. И всегда переживал неловкое чувство беспомощности перед неохватностью ее просторов. Летом Эвенкия светло-зеленая, с синими прожилками рек, зимой — серебристо-голубая, с белыми узорами речных долин, расчерченная прямыми, как меридианы, просеками — следами деятельности экспедиций нефтеразведчиков. Редки здесь селения. Заметив с высоты дымок на речной излучине, хочется узнать, что там делают люди, кто они, сидящие у костра в этой дальней дали?

Эвенкийский автономный округ дает стране половину добываемого у нас электроугольного графита, пятую часть «мягкого золота» — шкурок соболей, черно-серебристых лисиц, белок и горностаев, обеспечивает промышленность оптическим кальцитом. По научным прогнозам, залегания каменного угля здесь уникальны. Каждую пятилетку выпуск промышленной продукции увеличивается в два, два с половиной раза. Ведутся интенсивные поиски нефти и газа, на двух месторождениях получены первые их промышленные притоки. Зарегистрировано более двух тысяч месторождений, рудопроявлений, точек минерализации ценнейших полезных ископаемых, пишет в своей книге «Великий аргиш» первый секретарь Эвенкийского окружкома партии Н. Т. Рукосуев.

В Эвенкии живет около 18 тысяч человек 44 национальностей. Коренных жителей — эвенков, якутов и кето — 40 процентов. Язык эвенков относится к тунгусо-маньчжурской языковой группе. По выводам археологов и этнографов, они пришли на эти таежные просторы в X—XI веках из Забайкалья, теснимые более сильными воинственными племенами.

Отрывочные сведения из истории эвенков можно увидеть на стендах маленького краеведческого музея в окружном центре Туре. Музей занимает несколько комнат на втором этаже жилого деревянного дома. Выставлена пятая часть имеющихся в фондах предметов материальной культуры. Здесь как-то странно спрессовались время и история. Жил народ, осваивал землю, охотился, слагал песни и легенды, умирал от эпидемий, приручал дикого оленя — и все это уместилось на двух стендах: каменные и костяные наконечники стрел, а рядом богатейшая коллекция минералов и прочего добра, о чем принято говорить «вся таблица Менделеева». В этой символике есть истина. За 67 лет советского строя Эвенкия сделала более значительный шаг в социальном развитии, чем за всю свою многовековую историю.

С уважением рассматриваешь исторические предметы быта, орудия лова и оружие таежных следопытов — лук и стрелы. Оказывается, гибкую основу лука составляют ребра лося, скрепленные слоями вываренной бересты. Все это соединено клеем из хрящей головы щуки. А стрелы — тоже склеены, и не хуже, чем современные спортивные лыжи.

Из окна музея видны и широкоэкранный кинотеатр, и Дом культуры, и пролетающий над рекой Кочечум вертолет. Сочетание этих временных планов символично и обретает силу яркой наглядной агитации. Но необходимо новое — просторное, кирпичное— здание музея с экспозицией на современном уровне методики. Что толку в коллекции экспонатов, если ее никто не видит... Ведь Тура не только столица Эвенкии — это и речная пристань, и воздушные ворота этого края. Сюда приезжают и отсюда начинают свою деятельность и сезонный рабочий люд, и те, кто решил на долгие годы связать свою жизнь с таежными и экспедиционными промыслами. Новосел должен знать и древнюю, и новейшую историю, уважать неписаные законы тайги, бережно относиться к ее очень ранимой природе, не стрелять во что попало, не рубить, не взрывать без производственной необходимости.

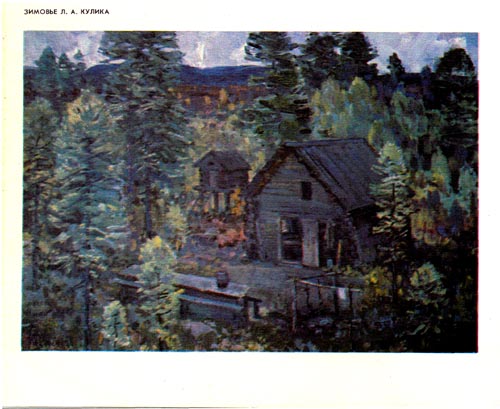

Мой многолетний интерес к Эвенкии начался с рассказа об экспедиции Леонида Алексеевича Кулика, о поисках Тунгусского метеорита. Был он напечатан в журнале «Пионер» в тридцатых годах. Потом была книга Михаила Ошарова «Большой аргиш» — она открыла мне красоту души таежных охотников, поэзию этого сурового края. Ошаров, собирая материал для своих книг, налаживал кооперативную торговлю, учил эвенков новой жизни, и они любили его.

В экспозиции туринского музея я не нашел портретов этих великих энтузиастов, посвятивших свои труды и поиски Эвенкии. Да, на Подкаменной Тунгуске есть поселок Ошарово, есть и маленький музей с портретом Михаила Ивановича, но в окружном музее, на Нижней Тунгуске, для этой фотографии не нашлось места. Нет экспозиционной площади и для многих очень важных документов и материалов о социалистическом строительстве. В исполкоме окружного Совета мне говорили, что вопрос о постройке музея решается положительно. Самая состоятельная организация — нефтегазоразведка — подключена, есть проект развития новой Туры (я видел планшет, выполненный институтом «Иркутскграждан-проект»), но план еще не утвержден и не определено его финансирование.

Дело в том, что в низовьях Нижней Тунгуски — основной жизненной артерии Эвенкии — идет детальное изучение створа под строительство крупнейшей гидроэлектростанции. Здесь, на Угрюм-реке, как назвал ее в свое время Вячеслав Шишков, природные условия оказались такими, что можно осуществить строительство высотной плотины и ГЭС фантастической мощности. Но если будет утвержден вариант проекта с высотной плотиной, то в зоне затопления окажутся не только все поселки, расположенные на берегах Нижней Тунгуски и ее притоков, но и сами речные долины, где в основном и возможна жизнедеятельность человека, где самой природой созданы и оленьи пастбища, и обиталища таежного зверя. Состыковать все возникающие проблемы, найти лучшее решение социально-экономического развития этого края — дело непростое. Нужны исследования — не ведомственные, а объективные, на уровне современной науки, с оглядкой... на будущее.

А пока существует острая необходимость утверждать сметы и строить базы оленеводам, промысловые избушки звероловам, благоустроенные дома для рабочих совхозов и промышленных предприятий. Нужно построить и здание музея в Туре. Сибирь станет краем высокой культуры!

Пейзаж Эвенкии суров и эпичен. Крутые берега рек украшены темными трапповыми скалами. Деревья, растущие на склонах и каменных россыпях — в основном сибирские лиственницы, реже ели,— несут в своем облике постоянную готовность выстоять на скудной почве, на вечной мерзлоте, под напором порывистых ветров. Перспектива любой речной долины завершается силуэтом плосковершинной горы, увенчанной ожерельем нетающих снегов.

Вертолет идет на Кочечумскую буровую. Мне хочется посмотреть, как выглядит этот праздник обновления тайги — стрельчатая вышка из металлических форм на скалистом плато. Может, возникнет повод, вернее, завяжется сюжет для создания картины... Раньше расстояния здесь определяли дневными оленьими переходами — аргишами. Семь аргишей — примерно сто километров. На вертолете при попутном ветре — тридцать пять — сорок минут.

Перед вылетом, пока вертолет пил горючее из толстого черного шланга, мы в темпе хорошего субботника загружали его объемистый салон ящиками с металлическими деталями, радиаторами, карданами, коробками с продуктами—все это нужно для беспрерывной работы буровой.

- Ломается все у нас зимой,— сетовал диспетчер Володя Индерев.— Даже оборудование, изготовленное в так называемом северном варианте, выдерживает мороз только до сорока градусов. А нынче, сами знаете, какие стояли морозы... Так, отойдите,— и он, захватив в свои мощные объятия какой-то суперкрюк, аккуратно переложил его с борта грузовика в пасть вертолета.

Светлоглазый, светлоусый, хоть в «Песняры» зачисляй, работал он красиво, быстро. Не только потому, что его организация платит авиапредприятию 500 рублей за каждый час эксплуатации вертолета, а потому, что такой у него характер. Такому любое дело поручи — он окажется на своем месте.

Летим на буровую, срезая белые изгибы реки, пересекая плоскогорья, окутанные редкой розоватой паутиной лесов. Некоторыми речными долинами уже овладела весна. Панцири наледей изумрудными отливами в оправе темных скал цвета старого серебра — такой неожиданный цветовой конфликт, он может обосновать драматическую завязку пейзажа. Но мы плывем все дальше, что-то в пейзаже повторяется, и он настойчиво предлагает мне осмыслить и запомнить его характер. В пейзаже важны и мои эмоции, но прежде всего — его характер...

Вот и буровая — ажурная металлическая конструкция, устремленная в небо, с вагончиками-теплушками, цистернами, штабелями труб, которыми нарастят длинный невидимый хобот, вгрызающийся в темные тверди горных пород на глубину три-четыре километра. Вертолет делает круг, словно по моему заказу — не надо будет лазить по талому снегу по склонам гор, искать свою точку: вот она, эта точка, промелькнула, закрывай глаза, запоминай свое видение, чтобы восстановить на бумаге в эскизах.

Великая вещь авиация. Еще час тому назад я стоял на колючем ветру в туринском аэропорту, злой и скучный от вынужденного безделья, а теперь как бы растворяюсь потеплевшим сердцем в золотистом свете вечера. Но меняется сектор полета, и вечер кажется розово-синим, только сверкает на горизонте полоса освещенной вершины.

Приземляемся на квадратную бревенчатую площадку. Пока разгружают вертолет, пока молодой геолог-эвенк бегает на буровую за образцами для лаборатории, я бреду по осевшему снегу через пни-колодины к нагромождениям сбитых бульдозерами лиственниц, к краю вертодрома. Ищу подтверждения тем мимолетным впечатлениям, которые ярко вспыхнули и отложились в «картотеке» моей зрительной памяти. Но с земли, даже со склона сопки, пейзаж с буровой установкой кажется плоским и серым, без внутренней динамики. Я не рисую, даже не вытаскиваю из-под шубы фотокамеру. За исходную схему композиции возьму тот короткий миг полета...

На буровой работает небольшая бригада — вахта. Люди сменяют друг друга через восемь часов, так дней восемь. Потом эта вахта улетит в Туру — отсыпаться в общежитии, читать, смотреть телепередачи, ее сменит другая. Но бывает, что пурга или плохая видимость в снегопад прижмет вертолет где-то в другом месте, тогда вахта работает и двадцать дней подряд.

Заманчивое предложение — остаться здесь — приходится отклонить. Конечно, можно бы попытаться сделать несколько графических листов о буровой — в жизни не бывает мелочей, все достойно искусства. Но я считаю пейзаж важнейшей частью крыла музы живописи. Пейзаж должен действовать, как любовь,— с первого взгляда. Итак, я снова лечу — на реку Тембенчи. Там среди белых снегов затерялась метеостанция. И там меня ждут.

«Приезжайте в удобное для вас время. Температура воздуха поднимается уже до минус 15 градусов, совсем весной запахло. Конечно, у нас не Саяны, нет красавцев кедров и горных панорам... Ходил по речке Бурунде и присел отдохнуть на камень. Низкое солнце, слегка ослабленное пористой облачностью, светило сквозь кроны тонких лиственниц. Русло реки бугрилось от скрытых под толщей снега валунов, и на этот нетронутый снег, придававший валунам почти телесную плавность и мягкость форм, падали легкие синие тени деревьев и розовый свет солнца. Что творилось на снегу! Калейдоскоп всех цветов радуги. А на втором плане — сухая графика деревьев. Но в природе все было гармонично... Приезжайте, здесь, в нашем белом безмолвии, в размеренной неторопливой жизни станции можно сосредоточиться, собраться с мыслями, что немаловажно для работы...» Вот такое письмо получил я от инженера Александра Радула, начальника метеостанции.

Этот крохотный поселок возник в 1930 году как фактория, где принимали пушнину у охотников и снабжали их боеприпасами и продуктами. Но в пятидесятых годах колхозы укрупнили, охотники поселились в деревянных домах поселка Нидым. На ненужной теперь фактории обосновалась метеостанция со своими приборами, журналами наблюдений, радиостанцией, движком и учеными заботами. Таких таежных метеостанций в Эвенкии много, как и по всему Северу. Работа здесь круглосуточная — ив стужу полярной ночи, и в летние ливни через каждые три часа нужно записывать наблюдения, результаты перевести в цифровые символы и передать по радио в метеорологические центры. Метеоролог не имеет права ни опоздать, ни проспать.

...Вертолет улетел, улеглась метель от винтов. Александр Макарович считает, что я немного опоздал: снег уже утерял первозданную белизну, и солнце не купается в серебристой кухте, как две недели назад. Гриша говорит, что я приехал как раз вовремя: второй день клюет хариус в водомерных лунках, а ночами попадается на приманку средних размеров налим. Люда сообщила, что когда она в три часа ночи записывала показания приборов на метеоплощадке, то слышала, как токовал глухарь, вот тут, рядом, за ближними лиственницами. Нина считает, что самая красивая пора здесь в июне, когда пройдет ледоход и появится первая зелень, и река будет сверкать от солнца и ветра... Так здорово! В марте были еще сияния, неяркие, бледно-голубые. Недавно проходили по льду северные дикие олени, а в январе подходили волки, выли жалобно и страшно. Собак пришлось запереть в кладовку. Так знакомили меня метеорологи Тембенчи со своей станцией. Постоянное общение с природой воспитывает в человеке восприимчивость к красоте, незаметно струящейся в этом неброском, скорее даже строгом пейзаже. Без этой постоянной растревоженности души здесь, в глуши долин и таежного редколесья, было бы неуютно и можно было бы умереть от скуки.

Впрочем, здесь неплохая библиотека и есть запас кинофильмов на месяц, но обменять их на новые можно только после ледохода, когда пойдут моторные лодки любителей рыбалки и острых ощущений. От Туры до метеостанции по рекам Кочечум и Тембенчи 160 километров — против течения, через перекаты и пороги. Говорят, бочку бензина отдай или толкайся на шесте целую неделю.

Пока Александр Макарович ездил за водой и топил баню, я беседовал с молодыми специалистами. Все они учились в специальном училище в Новосибирске. Люда и Нина родом из Западной Сибири. Третий год по договору и по распределению работают здесь. Останутся ли на второй договорный срок? Смотрят на свои валенки, потом на дальний берег и как бы украдкой — в глаза. Хорошего, говорят, помаленьку. Здесь красиво, но они забыли, как носят туфли; о более сокровенных проблемах не говорят. Каждый должен после учебы отработать свой срок на далеких «таежках». Здесь лучше семейным, объясняют мне девочки.

— Вот смотрите: Людмила Викторовна с Александром Макаровичем во всем помогают друг другу, могут замениться, если надо. Вот он — инженер, а наладил этот развалюшный трактор и дрова и бревна возит не хуже настоящего тракториста. Он все может, любой прибор наладит. Олежек растет у них такой грамотей-звоночек, вот увидите, он около вас рисовать начнет. Гриша — парень, ему проще. Пойдет в институт или в армию, а потом снова на «таежку» — может, сюда, а может, еще куда-нибудь посевернее. Он вырос на Курейке, знает толк в рыбалке и охоте, он здесь как дома.

Что же было самое яркое за эти три года? Тяжелое забывается, а цветные сияния будут помнить всегда. И лето здесь, и осень чудесные — полно ягод. Жили нормально. Награждены значками отличников социалистического соревнования. Накопили денег на «Москвич». Ну что еще? Сами запускают двигатель, когда надо. Есть стиральная машина. И главное — начальник хороший: все объяснит, научит. А еще самое главное, чтобы комната у каждого отдельная была...

Я все-таки пытаюсь докопаться, что здесь объединяет и что разделяет людей? Объединяет доброта и бескорыстие. Купил или выменял Александр Макарович у соседа-эвенка оленя — это, говорит, для всех, делайте котлеты, варите холодец. Гриша тоже: как поймает рыбу — всем раздаст.

Таков старинный обычай этих мест. Но и девочки, как испекут пироги, тоже несут всем. Из таких мелочей, повседневных, входящих незаметно в привычку, и складывается микроклимат взаимоотношений. Не менее, чем запас здоровья и терпения, здесь, на Севере, нужен запас доброты и сердечности. На неуловимой грани ночи и утра мы двинулись на промысел. Место глухариного тока Гриша знает, я иду за ним. Несмотря на мороз, наст держит плохо, приходится стать на лыжи. Ясно, что с таким шумом нам к осторожной птице не подойти, но охота пуще неволи.

Помню волнующие минуты охоты на обыкновенного таежного глухаря, когда перед рассветом в его щелкающей песне улавливаешь самую концовку — шипящий скрежет, и успеваешь еще приблизиться на четыре шага к невидимой цели. Стараешься дышать нормально, но сердце все же стучит на всю тайгу, того и гляди услышит глухарь и сорвется с вершины сосны. У каменного глухаря, какой водится здесь, такой концовки в песне нет. Он поет и все слышит, щелкает, но не заливается в песне-скрежете и не становится на короткий миг глухим, как его более южный родственник.

Нам пришлось разделиться. Гриша пошел к черной гряде скал, над которой вздымается плоский купол вершины,— там, в редколесье, и находится центр токовища. Я продвигаюсь на северо-восток, огибая место тока, и примерно через километр поверну назад. Если не сумею подойти к токующему глухарю на верный выстрел, спугнутая птица пролетит метров двести и снова сядет на дерево в пределах токовища. А это уже там, где затаился Григорий.

Как-то на этот раз охота не пленила меня. Я был настроен на созерцание, приавлен строгой красотой предрассветного часа к стволу старой лиственницы, слушал тишину и редкое щелканье глухарей.

Глухариный ток над Тембенчи вечен, как сама природа. Уже полвека жители фактории и метеостанции охотятся тут, но отстреливают они не более двадцати процентов установившегося числа птиц. Каменный глухарь меньше обыкновенного таежного, говорят, более трех килограммов веса не набирает. У него черный клюв и мохнатые в серых перьях ноги. Он почти черный, с голубыми и фиолетовыми отливами перьев, украшен редкими островками белых пятен на крыльях, брови красные, как и у других глухарей,— красавец да и только! О

дного глухаря заморозили, и я привез его в Красноярск Толе Байзину. Он делает из перьев промысловых птиц картины. Иногда ему очень удаются таежные пейзажи, даже состояние природы угадывается. На международной выставке охотничьих трофеев в Болгарии его уникальные работы имели большой успех.

Пока я писал этюды и ждал вертолет, пейзаж как-то высветлел. И вечерний свет, и утреннее состояние держались долго и устойчиво. Наступил большой северный день, пора белых ночей. Александр Макарович показывал мне свои владения — водил на каменистую речку Бурунду с «избушкой на курьих ножках» на крутояре берега, показывал чум из лиственничных половинок, служивший коптильней.

Вертолет прилетел без предупреждения, он развозил комбикорм и продукты по оленеводческим бригадам. Забрал и меня попутно. Александр Макарович и ребята были в тайге: их забота — за лето построить новый жилой дом для метеостанции. Нужны лиственничные сваи и бревна для нижних венцов. Дом привезут в разобранном виде с весенним караваном.

Теперь я знаю, чем занимаются люди в этой маленькой жилой точке, которой нет на картах; Знаю, что музыка Баха, воспроизведенная здесь не очень совершенным проигрывателем, звучит величественно, как-то по-новому, она словно зависает над этими просторами и наполняет все, как бы вибрирует в оглушающей тишине.

Наш курс—через перевалы, в долину реки Ямбукан. В ясный день сверху видно, что делается в тайге. Оказывается, дикие олени преодолевают заснеженные плоскогорья косячным строем, как журавли. По мнению штурмана, стадо небольшое, голов семьдесят. Чувствуют наступление весны, подались на север, в открытые тундры. Чтобы дикие олени не увели с собой домашних, приходится пастбище огораживать двухметровой изгородью из стволов лиственниц.

Такой «огород», на десятки километров опоясавший горное плато, мы видим в одной из боковых долин Ямбукана. Приземляемся около больших зимних палаток, разбежавшиеся олени успокаиваются. Здесь, рядом с вертолетом, возникает деловое совещание. Бригадир докладывает директору совхоза, что начался отел оленей, но многие оленематки оказались яловыми — однако, по старости выбраковывать надо.

Несмотря на огороженное пастбище, дикие олени сманили с собой часть стада. Зов предков устойчив.

— Может, догоним, может, сами придут,— говорит бригадир, глядя в снег.

Вот как стоял вопрос о развитии животноводства на собрании окружного партийно-хозяйственного актива, где сделал доклад Николай Тимофеевич Рукосуев: необходимо коренным образом улучшить работу, связанную с воспроизводством стада... Необходимо увеличить расценки за сохранение маточного поголовья и решить вопрос о премиальной оплате за сохранение телочек рождения текущего года... Одной из важнейших задач райкомов партии, первичных парторганизаций является усиление организаторской и воспитательной работы в оленеводческих бригадах, повышение чувства ответственности за судьбу выполнения плана. Одновременно надо создавать все условия для успешной работы оленеводов, постоянно поддерживать связь с бригадами, строго требовать выполнения Продовольственной программы... Об этих и других задачах говорилось в докладе, опубликованном в газете «Советская Эвенкия».

В следующей бригаде все повторилось, только там не жаловались на потерю оленей — может, потому, что бригада наполовину состояла из молодых пастухов, даже русский парень с фотоаппаратом оказался среди них, К сожалению, молодые в бригадах — редкое явление. Беседуя со старыми эвенками, я слышал грустные сетования, что не идут молодые в пастухи, стесняются «непрестижной» профессии. А около магазина толкаться на усадьбе не стесняются! «Собака нюх потеряет от горячей пищи — тоже у столовой толкается, однако, как бич»,— говорили они.

Старый пастух Анатолий Зырянович, недавно гостевавший на Тембенчи, очень гордился своим племянником: «И школу кончал, и тайгу знает, после армии пастухом будет, бражку не пьет. Однако, дело в человеке». Но, оказывается, Анатолий Зырянович его еще маленьким таскал с собой по оленьим кочевьям, находил ему в тайге интересное дело.

Огромны социальные завоевания, достигнутые Эвенкией. Дети охотников и оленеводов живут в круглосуточных детских садиках и школах-интернатах, учатся в техникумах и институтах. Все заботы и материальные затраты взяло на себя государство, но... В какой-то мере оленевод и охотник освободили себя и от забот по воспитанию детей. Так вот получилось.

Однажды над бурной таежной рекой эвенкийский поэт Алитет Немтушкии говорил: «Смотрите, чем стремительнее течение вперед, тем чаще возникают завихрения с обратным течением». Жизни и развитию народа свойственны причинно-следственные явления. Такова диалектика. Труды эвенкийских ученых — историков и экономистов — составили яркое исследование пути Эвенкии от феодального строя к развитому социализму, минуя стадию капитализма. Но и само развитие этих наук в перспективе предполагает объективную социологическую основу.

Уроженец этих мест, крупнейший физик академик Л. В. Киренский писал: «У нас в Сибири нельзя достичь больших успехов числом, а можно лишь умением. Там, где на квадратном километре всего один житель, где человеку противостоит богатая, но суровая природа, покорить ее можно лишь на основе самой передовой науки. И нет других путей в освоении богатств этого края».

В труде художника, как и в любой поисковой работе, требующей в дальнейшем серьезного осмысления и обобщения, получается много издержек, попутного материала, который ценен только практическим опытом.

Но проходит время, и эти добросовестные документы заговорят — как живые свидетели того, что уже прошло невозвратимо. Они могут вернуть художника к пережитым и невыполненным замыслам, помочь увидеть как бы в новом свете то событие, которое он не был подготовлен осмыслить и выразить в искусстве. Но это не значит, что нераскрывшийся бутон замысла обязательно расцветет от этого прикосновения. Поэтому художник чувствует себя постоянным должником своих современников. Эти признания не новы, но они вечны, как сами поиски и неосуществленные замыслы.

По материалам большой эвенкийской поездки двадцатилетней давности я написал три пейзажные картины и портрет охотника Степана Апкина. Эти работы меня давно покинули, пройдя ряд выставок, они осели где-то в запасниках музеев.

Степан был хороший охотник, мудрый таежный следопыт, медалист ВДНХ, фронтовик. Он прошагал впереди нашего оленьего каравана через болотные топи и тайгу от Куты до верховьев Катанги. Десять дней и ночей были полны разного рода испытаниями, где он ни разу не проявил даже капли превосходства и признака нетерпения к нашей неопытности и прочим слабостям. В день расставания на берегу Катанги я писал большой этюд к его портрету, и было это, как оказалось, последним нашим совместным «испытанием». Он приглашал заглянуть к нему на Куту, надо было о многом поговорить.

Потом мы плыли по Катанге сквозь тайгу, через тиховодья и пороги — входили в Эвенкию как бы с последней страницы. Писали пейзажи, портреты охотников и рыбаков, зимовья и лодки, оленей и собак.

Что же изменилось с тех пор в эвенкийской тайге? Несмотря на яркие редкие детали обновления, пейзаж остается все таким же непостижимым в переменчивых состояниях светлых летних ночей и пронзительных зимних закатов. Те же кроткие олени и полные достоинства собаки. А вот люди (вернее, младшее поколение) очень изменились. Всматриваясь в их лица в часы бесед за чаепитием, вслушиваясь в их разговоры, ищу в них черты духовной сложности, и видятся мне задумчивые тихие улыбки тех, кого писал двадцать лет назад.

Сергей Чуркин потерял ногу на фронте, далеко в тайгу за зверем ходить не мог, но профессию рыбака освоил в совершенстве. Он удивительно строго и недвижимо мог позировать часа два и не засыпал, как профессиональные натурщики. «Ноги нет, а болит,— жаловался он,— когда бегаешь, отпускает».

Ефим Сидорович Шилькичин по возрасту на фронт не попал, но на сданные им в фонд обороны соболиные шкурки можно было построить танк. Когда встретились, ему было уже около 80 лет, но он исправно снабжал Чемдальскую звероферму ягодами, рыбой и мясом лосей.

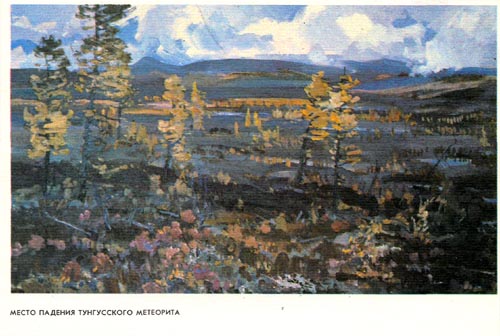

Тогда я настраивал себя на создание картины о Тунгусском метеорите, хотел извлечь из эха того загадочного взрыва, прогремевшего 30 июня 1908 года над эвенкийской тайгой, нечто романтическое. Но картины не получилось, я не сумел перевоплотиться в фантаста. Остались натурные этюды и добрые воспоминания о людях, которые в тот год работали в эпицентре тунгусской катастрофы. Это были в основном москвичи, молодые ученые и студенты. Начальником экспедиции был Владимир Кошелев—молодой, разносторонне образованный специалист. Были там Георгий Гречко, инженер, ставший потом прославленным космонавтом, Владимир Григорьев — тоже инженер, но ставший более известным как автор научно-фантастических произведений.

Я попал тогда на заимку Кулика в год яркого взрыва споров, вызванного отчетом геофизиков А. В. Золотова и И. Г. Дядкина. Они утверждали, что в этом районе произошел ядерный взрыв искусственного космического тела на высоте пяти километров над поверхностью земли, а это равно взрыву пяти — семи миллионов тротила. Световое излучение вызвало ожог деревьев и пожары на большой площади. Обрушившаяся на землю взрывная волна вызвала радиальный повал леса в радиусе более 20 километров. По их выводам, годовые кольца древесины 1908 года имеют интенсивный прирост и как бы аккумулировали явление наведенной радиоактивности. Отчет содержал и опросы уже умерших свидетелей, массу сложных вычислений и смелых выводов.

Учеными-метеоритчиками эти выводы были отвергнуты. Экспедиция, которую я посетил, кроме обширной научной программы имела задачу проверить и все поэтические гипотезы и легенды.

Что же теперь?

Почти каждый год работают экспедиции. Тропою Кулика идут новые и новые исследователи, а проблема остается. На новом уровне знаний и развития науки возникают новые идеи.

Мне же главным видится в этой проблеме нескончаемый поиск. Пусть у каждого будет своя «тропа Кулика». Человек, ступивший на эту тропу, если и не откроет тайну легендарного метеорита или звездного корабля, обязательно откроет себя и дело своей жизни.

Тому много примеров, но об одном я должен рассказать: в конце своего путешествия по Эвенкии я совершил экскурсию в фантастику, но не в будущее, а назад, в историю формирования нашей планеты — в лабораторию могучих катаклизмов, где невероятные внутренние силы разламывали уже отвердевшую земную кору, заполняя трещины и пустоты расплавленными кристаллическими породами, газами и парами. Были и передышки у этих стихийных сил на миллион-другой лет, и природный эксперимент начинался снова. Все, что было создано, разрушалось, под титаническим сжатием меняло форму, цвет и физические свойства. Природный углерод превращался в графит и алмаз, окиси кремния стали основой таких самоцветных минералов, как яшма, сердолик, агат, аметист, горный хрусталь. Волею случайностей образовался и оптический кальцит, более известный под названием исландский шпат. В Эвенкии его зовут солнечным камнем.

Обратимся к справке профессора минералогии и сибирского поэта П. Л. Драверта — публикации полувековой давности: исландский шпат — наиболее чистая, бесцветная и прозрачная разновидность кальцита, впервые вывезенная в 1670 году из Исландии в Европу. Выдающееся двойное лучепреломление этого минерала сделало его незаменимым пока материалом для изготовления призм, являющихся существенной частью важных оптических приборов.

Был бы жив Драверт, он добавил бы к характеристике этого чудо-кристалла: применяется во многих отраслях народного хозяйства — в медицине и космической технике.

В справке Драверта было еще сказано, что выход технически пригодного продукта даже из крупных по запасам залеганий невелик. Это писалось в тридцатых годах. Более трехсот лет люди изучают свойства этого кристалла. Я не знаю, как обстоят дела в Канаде или Мексике, но у нас ученые добились увеличения выхода технически пригодного продукта в несколько раз — те части кристалла, которые еще недавно шли в отвал, теперь прекрасно служат и науке, и технике.

Коллекция минералов, поразившая меня, находится во владениях Среднесибирской геологоразведочной экспедиции «Шпат». Поэтому она имеет специфическое научное направление, но в ней на первый план выступают качества эстетические. Как беспредельна возможность познания красоты природы человеком и как беспредельна сама красота, еще не освоенная нашим восприятием!

Моим проводником в эту научную фантастику был Иван Андреевич Золотухин, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин Эвенкии. Он уроженец солнечного Самарканда; учился в Москве, диссертацию писал о якутских месторождениях, а последние сорок лет работает в Эвенкии. Ясноглаз и крепок, в молодости, чувствую, был похож на былинного Добрыню Никитича.

На трудную геологическую тропу Золотухина навел приключенческий фильм, увиденный в детстве. Там действовали силы добра и зла. Добро делало открытие, а зло пыталось им овладеть — была борьба, погони со стрельбой, бурные реки, скалы и водопады... Этот маленький импульс вызвал неистребимое стремление поисков добра. Иван Андреевич нашел свой солнечный камень, посылающий людям поляризованный свет, и он уверен, что этот луч будет работать на счастье! Можно бы уже и податься к теплым морям или в Москву, водить в зоопарк внуков, но, видно, самое сокровенное, главное дело жизни — здесь, в Эвенкии.

По эвенкийской легенде исландский шпат не что иное, как осколки небесного свода — алюна. Когда ссорятся «верхние люди» и топают ногами, кристаллы-осколки падают на землю. Но любознательные люди возвращают небу эти кристаллы — и летят на спутниках в космос, и к Лупе и Венере эвенкийские солнечные камни.

В конторе Туринской нефтегазоразведочной экспедиции я видел схему транспортных связей штаба с буровыми. На карту Эвенкии нанесены цветные линии с обозначением расстояний. И получилась геометрическая фигура летящего орла с размахом крыльев от Тетечнмииской до Халакитской буровой — в 790 километров.

Птицей, устремленной в будущее, представляется мне Эвенкия,